Urban Stack ist mehr als eine technische Lösung – es ist ein digitales Ökosystem, das Kommunen dabei unterstützt, den digitalen Wandel gemeinsam, nutzerorientiert und effizient zu gestalten. Der modulare Aufbau, die einfache Bedienung und die Offenheit für interkommunale Zusammenarbeit machen den Urban Stack zu einer Plattform, die sich mit ihren Nutzenden weiterentwickelt.

1. Was ist der Urban Stack?

Der Begriff „Stack“ stammt aus der Softwareentwicklung und beschreibt eine hierarchische Struktur aus Modulen, die aufeinander aufbauen. Beim Urban Stack ist die Basis der sogenannte Urban Data Hub – hier laufen alle Datenquellen der Kommune zusammen, werden harmonisiert, analysiert und sicher verwaltet. Darauf aufbauend ermöglichen zwei weitere Komponenten die konkrete Nutzung dieser Daten:

- Urban Gov Hub: Das zentrale Portal für Mitarbeitende der Verwaltung. Hier können Dashboards erstellt, Daten integriert und geteilt sowie interne und interkommunale Kommunikation organisiert werden. Die Steuerung erfolgt über ein detailliertes Berechtigungsmanagement.

Erweiterbar ist der Gov Hub durch die „City Tools“. City Tools sind Anwendungen die von einer Kommune oder aus einer Entwicklungsgemeinschaft heraus entstanden sind und allen Nutzenden des Urban Stack bereitgestellt werden. So können bestehende Lösungen und neue Lösungen integriert werden. Zudem bieten die City Tools auch neue Möglichkeiten für den Citizen Hub. - Urban Citizen Hub: Die öffentliche Schnittstelle für Bürger:innen. Sie bietet Zugang zu Dashboards, städtischen Services und ermöglicht Teilhabe und Transparenz in kommunalen Prozessen.

Das Ziel: Kommunen sollen mit vorhandenen Ressourcen moderne, digitale Services anbieten können – ohne selbst komplexe IT-Infrastrukturen aufbauen zu müssen.

2. Ein Ökosystem, viele Möglichkeiten: Flexibel für jede Kommune

Ein zentrales Anliegen beim Aufbau des Urban Stack war es, eine Lösung zu schaffen, die von allen Kommunen genutzt werden kann – egal, ob sie bereits digital gut aufgestellt sind oder ganz am Anfang stehen. Denn in der Praxis arbeiten Menschen mit unterschiedlichem technischen Wissen an digitalen Projekten. Deshalb haben wir uns bewusst ein aufbauendes Nutzungskonzept mit vier Stufen überlegt:

- Erstnutzer:innen, die sich erst einmal orientieren, einlesen oder bestehende Dashboards anderer Kommunen anschauen möchten.

- Anwendende mit Basiswissen, die einfache Funktionen nutzen, unterstützt durch die Community oder kollegialen Austausch.

- Fortgeschrittene Nutzende, die sich gezielt weiterentwickeln und mehr Verantwortung für Inhalte oder Dashboards übernehmen.

- IT-Expert:innen, die tiefer einsteigen, eigene Datenprozesse anpassen oder die Plattform technisch erweitern.

Wichtig dabei: Wissen wird nicht zentralisiert, sondern kann innerhalb der Verwaltung weitergegeben werden. So profitieren auch Kolleg:innen, die wenig Erfahrung mit digitalen Tools haben, vom Know-how anderer – ohne von Beginn an alles selbst verstehen zu müssen.

Urban Stack ist nicht nur ein technisches Werkzeug zur Datenverarbeitung – es ist ein sozio-technisches System. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Zusammenarbeit: zwischen Verwaltungen, Mitarbeitenden und Bürger:innen. Das System ist lebendig, passt sich an, wächst mit seinen Nutzer:innen und wird durch ihre Mitwirkung kontinuierlich weiterentwickelt.

3. Besuch bei der Gütersloher Abteilung

Geoinformation: Urban Stack in der praktischen Anwendung

Um die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Kontext des Urban Stack konkret greifbar zu machen, haben wir als nächste Station die Abteilung Geoinformation der Stadtverwaltung besucht – eine Schnittstelle, an der urbane Daten, Fachanwendungen und digitale Infrastruktur aufeinandertreffen.

Empfangen wurden wir von Thorsten Schmidthuis, Leiter des Fachbereichs Digitalisierung und Geoinformation sowie Claudius Gouders, Abteilungsleiter Geoinformation.

Gemeinsam mit dem Smart City- und Urban Stack-Team sprachen wir über die Rolle der Geodateninfrastruktur (GDI) innerhalb des Urban Stack und über die Art und Weise, wie bereits bestehende Systeme über standardisierte Schnittstellen eingebunden werden können. Hier zeigte sich eindrucksvoll, wie Urban Stack als “System of Systems” agiert – also nicht als Ersatz, sondern als verbindendes Element zwischen bestehenden kommunalen IT-Lösungen.

Passantenfrequenzmessung & Gewerbestandorte

Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Passantenfrequenzmessung, die im Rahmen des Smart-City-Projekts durchgeführt wird. Die erfassten Daten werden seit November mit Partnern wie conceptGT (Wirtschaftsförderung Gütersloh) geteilt, um etwa bei der Suche nach geeigneten Gewerbeflächen unterstützend zu wirken.

Potenzielle Investoren erhalten durch die Visualisierung im Urban Stack wertvolle Standortinformationen. Hier zeigt sich, wie aus IoT-Daten (Nähe zu Sensordaten) über den Urban Stack nutzbare, teilbare Dashboards entstehen können – ganz im Sinne datengetriebener Stadtentwicklung.

Mikroklima und Klimaoasen

Ein weiteres Praxisbeispiel betrifft den Bereich Klimaanpassung: In der Stadt sind Mikroklimastationen im Einsatz, die – statt auf High-End-Technologie – auf breite Flächenabdeckung setzen. Sie helfen dabei, Hitzeinseln zu erkennen und zu überprüfen, ob die Maßnahmen aus dem Klimagutachten Wirkung zeigen. Diese Daten werden unter anderem vom Umweltamt genutzt und über den Urban Stack als Entscheidungsgrundlage weiterverarbeitet.

Konkreter Nutzen entsteht z. B. für den Verein „Klimaoase“, der in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt mithilfe der Stadtgrünkarte und den gemessenen Hitzedaten Orte identifiziert, an denen Stadtmobiliar sinnvoll platziert werden kann – etwa Sitzbänke im Schatten. Diese Informationen fließen über den Gov Hub in Dashboards, die wiederum im Citizen Hub öffentlich sichtbar gemacht werden können.

Auch die Übertragung bestehender GDI-Daten aus der lokalen Geodateninfrastruktur in den Urban Stack kann über standardisierte Dienste erfolgen – z. B. mithilfe des Masterportals und verknüpfter Datenkatalogsysteme. Da Schnittstellen beim Urban Stack von Anfang an mitgedacht sind, lässt sich ein durchgehender Weg von den Datenquellen bis zur öffentlichen Darstellung umsetzen.

Der Besuch in der Abteilung Geoinformation hat deutlich gemacht: Der Urban Stack entfaltet seine volle Wirkung dort, wo technische Integration, organisatorische Offenheit und konkrete Anwendungsfälle aufeinandertreffen. Die konsequente Mitnutzung bestehender Geodaten, das intelligente Schnittstellenmanagement sowie das Ziel, aus Daten echten Mehrwert zu generieren, machen die Geoinformation zu einem zentralen Akteur im digitalen Ökosystem der Stadt.

4. Geodaten als Enabler für datenbasierte Stadtentwicklung

Im Austausch wurde deutlich, dass das Potenzial von Geodaten für eine datenbasierte Stadtentwicklung nur dann umfassend ausgeschöpft werden kann, wenn innerhalb der Verwaltung gezielte Kommunikationsmaßnahmen ergriffen werden. Häufig ist in den Fachbereichen nicht bekannt, welche Datensätze und Karten-Layer bereits existieren – und in welcher Form Geoinformationen die tägliche Arbeit konkret unterstützen könnten. Die Kompetenzen und Datenbestände der Abteilung Geoinformation müssten deutlich stärker innerhalb des Konzerns Kommune sichtbar und nutzbar gemacht werden. Schließlich kennt sie das Wo? zahlreicher physischen Objekte im Besitz der Stadt.

Aus diesem Bedarf heraus entstand in unserem Gespräch die zentrale Frage: Wie lassen sich geodatenbasierte Arbeitsweisen systematisch in Verwaltungsprozesse integrieren?

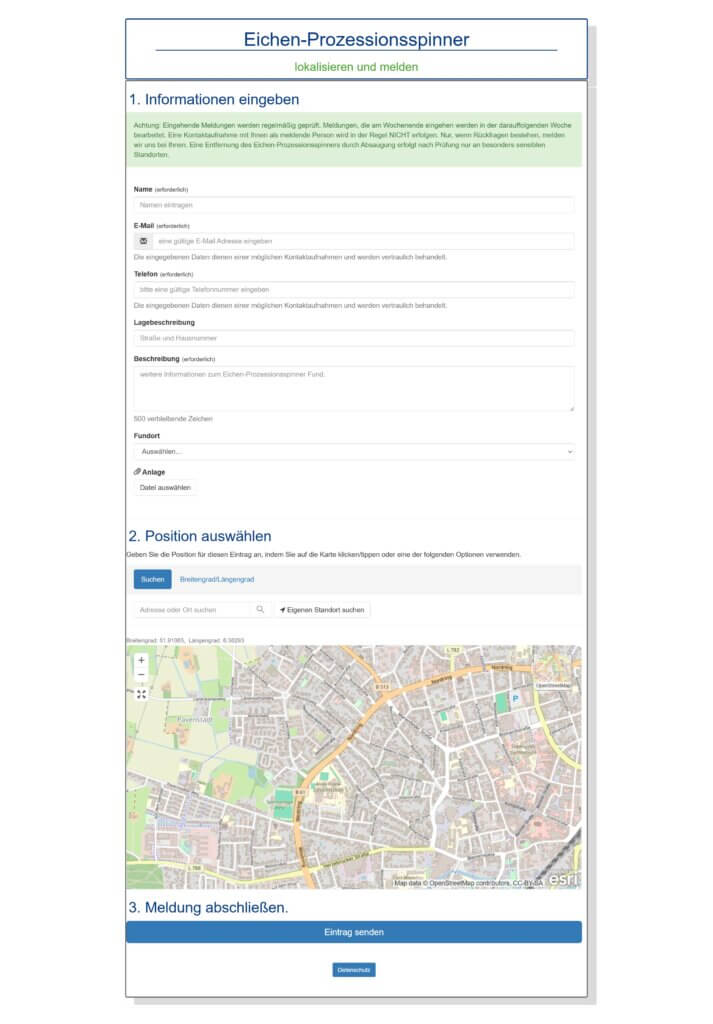

Ein Beispiel, das den Mehrwert solcher Ansätze anschaulich zeigt, ist das digitale Meldesystem zum Eichenprozessionsspinner – eine Maßnahme, die aufgrund der unmittelbaren Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung in den vergangenen Jahren zügig umgesetzt wurde. Von Beginn an war die Abteilung Geoinformation in die Entwicklung eingebunden und konnte dadurch die Anwendung kontinuierlich weiterentwickeln.

In enger Kooperation zwischen Umweltamt, Ordnungsamt, Feuerwehr und Geoinformation entstand ein System, über das Sichtungen gemeldet und ausgewertet werden. Die Geodatenabteilung ergänzte die gemeldeten Informationen systematisch – etwa mit Hinweisen auf besonders schützenswerte Orte wie Spielplätze und Schulen, mit Daten aus dem Baumkataster oder mit Nest-Standorten der natürlichen Fressfeinde Meisen. Dadurch ist es heute möglich, Einsätze gezielter, effizienter und risikoorientierter zu planen.

5. Geodaten sichtbar machen: Kommunikation, Strukturen, Datenpflege

Neben der thematischen Dringlichkeit und der frühzeitigen Einbindung der Abteilung Geoinformation zeigt das Beispiel auch strukturelle Anforderungen als Erfolgsfaktoren auf. Damit geodatenbasierte Zusammenarbeit kein Ausnahmefall bleibt, müssen geeignete organisatorische, technische und kommunikative Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Vorhandenes Wissen wird dann wirksam, wenn es niedrigschwellig, strukturiert und praxisnah kommuniziert wird – insbesondere gegenüber Kolleg:innen, die stark in ihre jeweiligen Fachprozesse eingebunden sind. Dafür braucht es geeignete Informationsangebote, passende Formate und klar benannte Ansprechpersonen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Qualität der Daten: Nur wenn Rohdaten vollständig, aktuell und gut strukturiert vorliegen, lassen sie sich sinnvoll weiterverarbeiten – etwa für thematische Kartenüberlagerungen oder zukünftige KI-Anwendungen.

Nicht zuletzt entsteht der eigentliche Mehrwert von Daten erst durch ihre Nutzung. Erkenntnisse gewinnen an Qualität, wenn mehr Akteure – innerhalb der Verwaltung wie auch über kommunale Netzwerke hinweg – Zugang zu den Daten haben, sie kombinieren und weiterentwickeln. Genau diesen Netzwerkeffekt gilt es auch im kommunalen Datenmanagement zu erzeugen.

6. Treffen Sie uns auf der Smart Country Convention in Berlin!

Alle, die mehr über den Urban Stack erfahren wollen, können uns bei spannenden Sessions treffen:

- 30.09. | 10:30–11:00 | hub27 | 416 (MHKBD) | Smart City Ökosystem Urban Stack

- 30.09. | 15:00–15:30 | hub27 | 508 (BMWSB) | Klimaanpassung und Smart City: Testen, Lernen, Verändern im urbanen Raum!

- 30.09. | 15:30–15:45 | Atrium Stage, Halle 25 | Urban Stack – Serving Smart Solutions

Darüber hinaus sind wir am Stand des MHKBD | hub21 | 416:

- 30.09. | 09:00–11:00

- 01.10. | 11:00–13:00

Und an den ersten beiden Tagen den ganzen Tag auf dem Messegelände.

Kommen Sie vorbei, vernetzen Sie sich mit uns und entdecken Sie, wie Urban Stack smarte Lösungen für die Stadt von morgen ermöglicht.

Amelie Mormann

Urban Stack

Community & Kommunikation

LinkedIn

Carsten Bratfisch

Urban Stack

Projekt & Technik

LinkedIn