Titelbild: v.l.n.r.: Dirk Küppers, Ralf Bilger, Dennis Stenzel, Dimitri Ravin, Jörn Bollhöfer, Tatjana Dzepina, Robert Heinecke, Bernd Redeker

Im Rahmen der diesjährigen Urban Digital Workation in Ostwestfalen-Lippe trafen wir uns am Mittwoch mit dem MPSC digital.interkommunal Kalletal.Lemgo sowie der OWL-IT zu einem fachlichen Austausch rund um urbane Daten und digitale Zwillinge. Dabei erhielten wir spannende Einblicke in aktuelle Themen und Projekte beider Partner.

Die zentralen Erkenntnisse aus dem Gespräch mit diesen beiden Akteuren, die sich durch ihre interkommunale Zusammenarbeit auszeichnen, sowie eine Einladung zur thematischen Vernetzung, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

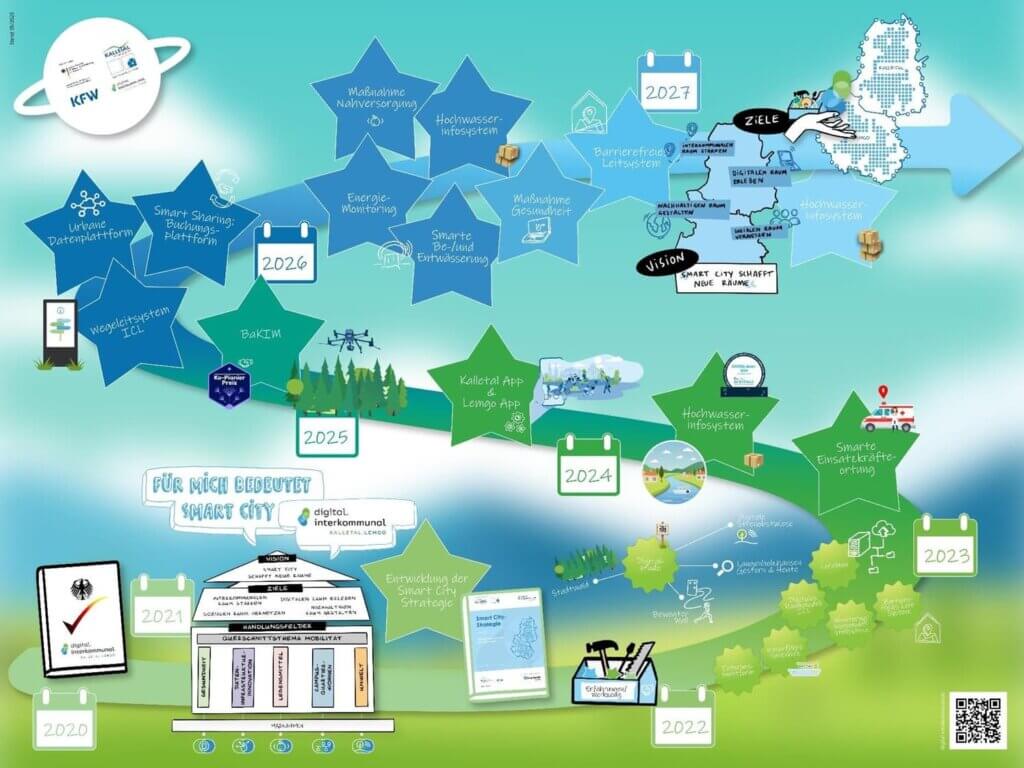

1. Smart City Modellprojekt digital.interkommunal Kalletal.Lemgo

MPSC Kalletal.Lemgo vorgestellt

digital.interkommunal ist ein gemeinsames Smart City-Modellprojekt der Kommunen Kalletal und Lemgo. Ziel ist es, mithilfe digitaler Technologien die Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit beider Kommunen zu verbessern. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Initiative „Modellprojekte Smart Cities“, kurz MPSC, durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Im Zentrum stehen fünf Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen, die an den Bedarfen der lokalen Bevölkerung und Verwaltung ausgerichtet sind. Beteiligung und Transparenz sind dabei zentrale Prinzipien. Smart City wird hier als gemeinsamer Gestaltungsprozess verstanden – nicht rein technologisch, sondern menschenzentriert.

Ein besonderer Fokus liegt auf der interkommunalen Zusammenarbeit: Digitale Lösungen werden über Gemeindegrenzen hinweg gedacht. Dabei ist ein differenziertes Denken in Bezug auf unterschiedliche Verwaltungsgrößen notwendig – sowohl im Hinblick auf Dateninfrastruktur als auch auf Innovationsmanagement.

Aktuelle Maßnahmen

Interkommunales Hochwasser-informationssystem

Mit dem interkommunalen Hochwasserinformationssystem ist eine technische Infrastruktur zum frühzeitigen Informieren bei Starkregen und Überflutungen in Kalletal und Lemgo aufgebaut. Sensorendaten liefern Einsatzkräften und der Bevölkerung über ein Dashboard aktuelle Informationen. Ein Prognosemodul befindet sich in Planung. Die Maßnahme soll sowohl dem Risikomanagement dienen als auch die Entscheidungsfähigkeit der Verwaltung verbessern.

Übertragung der BaKIM-Lösung aus Bamberg

Mit BaKIM – Baum, Künstliche Intelligenz, Mensch wird der Lemgoer Stadtwald per Drohne digital kartiert und durch KI ausgewertet. Die Anwendung wurde ursprünglich im MPSC Bamberg entwickelt und ist initial auf Lemgo übertragen worden. Die gewonnenen Daten zu Baumarten, Zustand und potenziellen Schadbildern helfen bei der ressourcenschonenden Pflege der städtischen Waldflächen. Dies ermöglicht es, effizienter auf die Auswirkungen der schnellen klimatischen Veränderungen reagieren zu können. Für diese gelungene Adaption wurde das Projekt mit dem Ko–Pionier-Preis ausgezeichnet.

Kalletal App & Lemgo App

Mit den Smart City Apps auf Basis der OSCA-Entwicklungspartnerschaft, umgesetzt durch Dienstleister regio iT, werden die Bürger:innen der Kommunen und deren Verwaltungen smart miteinander verbunden. Die Smartphone App fasst verschiedenste behördliche Funktionen, wie zum Beispiel das Anmelden von Hunden via Serviceportal oder auch Terminbuchungen des Bürgerbüros zusammen. Darüber hinaus finden sich in der Kalletal App und Lemgo App weitere Services, wie der Zugang zum Beteiligungsportal NRW, zum Mängelmelder und Abfallkalender. In Zukunft sollen weitere nützliche Dienstleistungen in die beiden Smart City Apps integriert werden.

Weitere umgesetzte Maßnahmen

Darüber hinaus wurden bereits mehrere Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Im Kalletal erfassen Parksensoren und intelligente Stromzähler die Belegung von Wohnmobilstellplätzen. Die Daten stehen online zur Verfügung, was die Planung für Tourist:innen erleichtert und der Kommune wertvolle Informationen zur Auslastung liefert. Die Lösung ist auch auf andere Standorte übertragbar.

Ein weiteres Beispiel ist die historische Weserfähre Varenholz. Sie wurde mit Sensorik und LoRaWAN-Technologie ausgestattet, um Wetter- und Wasserstandsdaten zu erfassen. Weser-Radler:innen und Wanderer:innen können von unterwegs aus einsehen, ob und wann sie zwischen Varenholz und Veltheim die Weser mit der Fähre überqueren können. Die App kann per QR-Code entlang des Weserradwegs aufgerufen werden und zeigt den Fahrplan der Fähre an. Zusätzlich werden die Fahrplaninfos der Weserfähre mit Umweltdaten verbunden, wodurch angekündigt werden kann, dass die Fähre aufgrund von Hoch- oder Niedrigwasser oder Starkregen möglicherweise außer Betrieb bleiben muss.

Eine weitere umgesetzte Maßnahme betrifft die Smarte Einsatzkräfteortung, die beim Volksfest „Kläschen“ in Lemgo seit 2024 zum Einsatz kommt. Durch GPS-Tracking der Einsatzteams kann die Leitstelle in Echtzeit erkennen, welches Notfall-Team sich wo befindet, und so Notrufe schneller koordinieren. Die Ortung reduziert die Reaktionszeiten deutlich und steigert die Sicherheit bei Veranstaltungen. Die Technologie ist Open Source und kann von anderen Kommunen oder Organisationen übernommen werden.

2. Die Brücke zu OWL-IT – Interkommunale

Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

Die in Lemgo und Kalletal entwickelten Projekte sind mehr als lokale Einzelmaßnahmen: Sie fungieren als erprobte Testfelder, aus denen praxisnahe Erkenntnisse für die Digitalisierung von Kommunen hervorgehen. digital.interkommunal hat bei der Maßnahmenentwicklung von Anfang an über Kalletal und Lemgo hinausgedacht. Diese Erfahrungen bilden nun die Grundlage für die nächste Stufe: den Transfer in weitere Kommunen der Region OWL und darüber hinaus.

Genau an dieser Stelle setzt die Zusammenarbeit von digital.interkommunal mit OWL-IT an. Als zentraler Digitalisierungspartner der Kommunen in der Region übernimmt der Zweckverband die Aufgabe, die im Modellprojekt entstehenden Anwendungsfälle auf breiter Ebene BSI-geprüft weiterzuentwickeln und nachnutzbar weiteren Kommunen bereitzustellen. Im Fokus steht dabei auch die technische und konzeptionelle Weiterentwicklung der Urbanen Datenplattform (UDP) mit den MPSC Kalletal und Lemgo auf Basis der Civitas Core Entwicklungsgemeinschaft.

Ziel ist die Integration dieser Plattform mit dem bestehenden GDI-Stack (Geodateninfrastruktur), um kommunale Daten standardisiert, interoperabel und nachhaltig nutzbar zu machen. Die Verbindung dieser Systeme schafft die Voraussetzung dafür, raumbezogene Daten regionsweit intelligent zu verknüpfen – auch über Verwaltungsgrenzen hinweg. Dabei zeigt sich deutlich: Datenhoheit ist ein zentrales Erfolgskriterium. Nur wenn Kommunen die Kontrolle über ihre Daten behalten, können sie diese gezielt weiterverarbeiten, strategisch nutzen und langfristig für Innovation und regionale Zusammenarbeit einsetzen.

Aufruf an die Community: Jetzt vernetzen!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit dem Projektbüro digital.interkommunal Kalletal.Lemgo zu vernetzen:

- Bernd Redeker: Projektbüro digital.interkommunal Kalletal.Lemgo b.redeker@digital-interkommunal.de

- Jörn Bollhöfer: Projektbüro digital.interkommunal Kalletal.Lemgo j.bollhoefer@digital-interkommunal.de

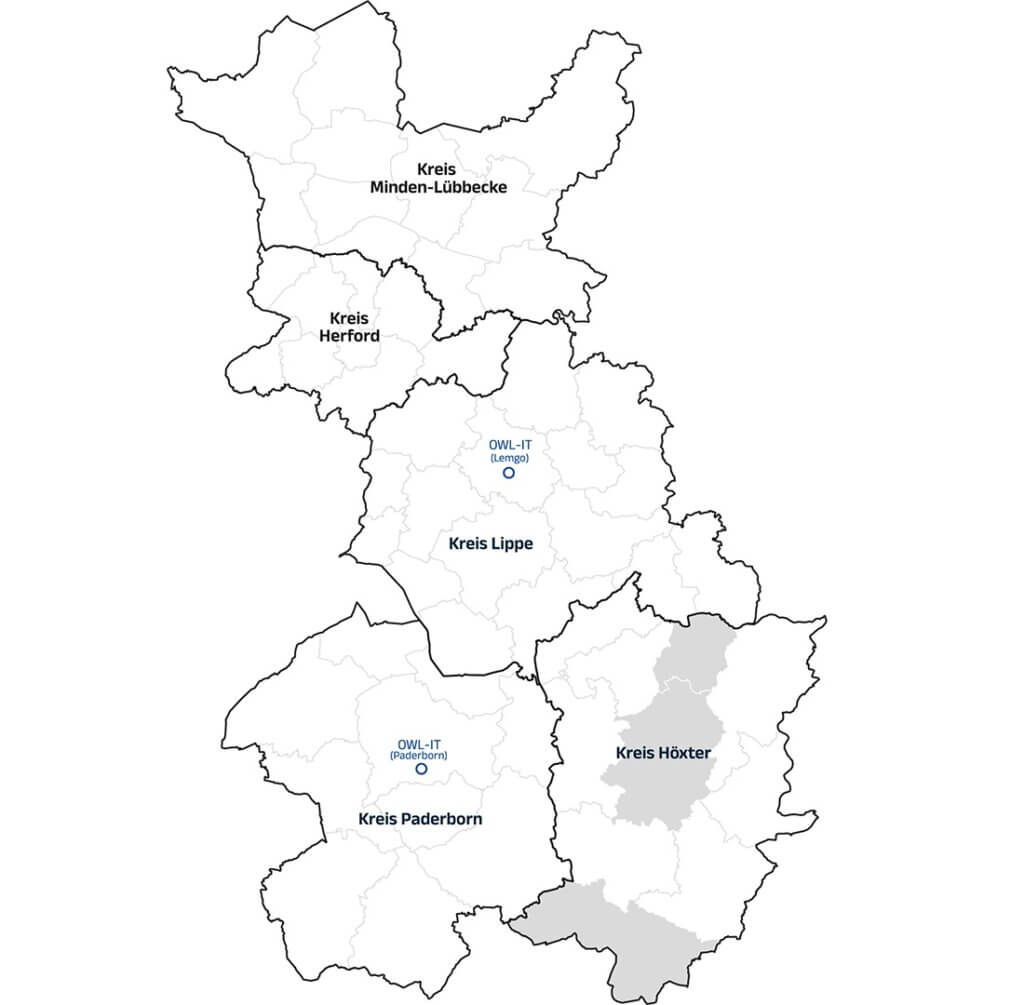

3. OWL-IT

Die OWL-IT mit Sitz in Lemgo und Paderborn ist der kommunale IT-Dienstleister für das Verbandsgebiet im östlichen Nordrhein-Westfalen.

Sie ist als kommunaler Zweckverband organisiert. Damit sind die Eigentümer-Kommunen auch gleichzeitig die Kunden der Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit ihren ca. 500 Mitarbeiter:innen betreut die OWL-IT ca. 300 Schulen & Verwaltungen mit einem umfassenden Leistungsportfolio, das von Analyse & Konzeption, Beschaffung & Entwicklung über Installation / Konfiguration bis hin zu Schulungen und Betrieb / Betreuung von IT-Lösungen reicht.

Urbane Datenplattform im Fokus

Ein strategisches kommunales Datenmanagement ist entscheidend, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung zu sichern. Durch die intelligente Nutzung urbaner Daten können kommunale Dienstleistungen effizienter, zielgerichteter und ressourcenschonender erbracht werden, was insbesondere kleineren Kommunen zugutekommt. So lassen sich nicht nur personelle Engpässe ausgleichen, sondern auch die Qualität der Daseinsvorsorge verbessern und nachhaltige Synergien durch interkommunale Zusammenarbeit schaffen.

Als Rechenzentrumsbetreiber haben wir per Definition Zugriff auf zahlreiche Fachdaten und sehen daher eine große strategische Synergie darin, Geodateninfrastrukturen und urbane Datenplattformen zusammenzuführen. Unser Ziel ist es, eine einheitliche Datendrehscheibe für die Kommunen zu schaffen – ein zentrales Schaufenster für Daten, aus dem sich Verwaltungen bedienen und das sie für eigene Anwendungen nutzen können. Auf diese Weise lassen sich die genannten Effizienzgewinne und Qualitätssteigerungen konkret für unsere Mitglieder realisieren.

Der Weg zum globalen Datenmanagement mit Data Mesh

Die Entwicklung der vergangenen Jahre im kommunalen Datenmanagement verdeutlicht, warum wir dazu einen Data Mesh-Ansatz verfolgen: Während beim klassischen Data Warehouse die Daten zentral gesammelt und verarbeitet wurden, war die Bearbeitung stark getrennt von der eigentlichen Nutzung – was in der Praxis oft zu starren Strukturen und langsamen Reaktionszeiten führte. Der darauffolgende Data Lake ermöglichte zwar eine gebündelte Datenhaltung und Flexibilität, erzeugte jedoch ein neuer Flaschenhals: Die zentrale Datenbereitstellung wurde zum Engpass, und die Fachabteilungen konnten nicht eigenständig oder agil genug mit den Daten arbeiten.

Mit dem Data Mesh wird dieser Flaschenhals aufgelöst, indem die Verantwortung für Daten stärker dezentralisiert, wird: Fachbereiche werden zu Datenverantwortlichen und behandeln ihre Daten als Produkte, die auch für andere nutzbar gemacht werden. Damit dieser Paradigmenwechsel funktioniert, braucht es allerdings eine übergreifende Data Governance, die Standards, Zuständigkeiten und Qualitätsanforderungen klar definiert. Das Ziel ist ein globales Datenmanagement, das Fachbereiche schult, Silos aufbricht und die Mehrwerte vorhandener Daten schneller nutzbar macht – auch über Ämtergrenzen hinweg.

Dabei geht es nicht darum, ein umfangreiches Regelwerk in PDF-Form bereitzustellen, das niemand liest, sondern diese Regeln direkt in Software zu überführen – also technische Lösungen zu schaffen, die Standards und Zuständigkeiten im Hintergrund automatisch umsetzen. So wird sichergestellt, dass Nutzer sich nicht aktiv mit Governance-Vorgaben beschäftigen müssen, sondern im Alltag intuitiv und regelkonform arbeiten können.

Unsere Umsetzungsstrategie

Unser Ziel ist es daher, Kommunen bei der technischen Umsetzung eines solchen Referenzrahmens zu unterstützen – insbesondere dort, wo bisher isolierte Einzellösungen auf unterschiedlichen Ebenen entstanden sind. Mit einem globalen Datenmanagement möchten wir eine Basis schaffen, um den Mehrwert vorhandener Fachdaten sichtbar und nutzbar zu machen, Synergien zu heben und kommunale Daten systematisch in den Dienst einer besseren Verwaltung und Daseinsvorsorge zu stellen.

Es soll eine erweiterbare technische Infrastruktur für kommunales Datenmanagement entstehen, die von Städten und Gemeinden unabhängig von ihrer Größe genutzt werden kann und vielfältige Anwendungsfälle abdeckt. Zentrale Aspekte dieser Umsetzung sind dabei aus unserer Sicht folgende:

Das skalierbare Baukastensystem

- Anbindung bestehender LowCode-Plattform, Automatisierung zentraler Prozesse zur Effizienzsteigerung

- Integration von KI-Infrastrukturen

- Anwendungsfall-orientierte Anbindung bestehender Fachverfahrensdaten (z. B. Finanzwesen, Einwohnermeldewesen, …)

Wahrung der Datensouveränität durch Open Source

- Umsetzung der Datendrehscheibe auf Basis von Civitas Core, einer neutralen und leistungsstarken Kooperationsplattform für Civitas

- Connect, erste Produktivumgebungen bereits im Einsatz im Verbandsgebiet (Westfalen Weser)

Datensicherheit durch BSI-Konformität

- als Rechtsnachfolger des krz ist die OWL-IT der erste kommunale IT-Dienstleister mit der BSI-Zertifizierung (ISO 27001)

Der Community-Ansatz zum

- gemeinsamen Entwickeln und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit („DNA” kommunaler ITDienstleister)

Nichtsdestotrotz bleibt eine zentrale Herausforderung: Der Nutzen von Datenpflege und -bereitstellung ist für viele Fachabteilungen oft nicht unmittelbar spürbar – insbesondere dann, wenn dieser Nutzen in anderen Ämtern entsteht.

Deshalb orientieren wir uns bei unseren Anwendungsfällen an konkreten Bedarfen aus der kommunalen Praxis – insbesondere Anwendungen wie ein Hochwasserinformationssystem, Winterdienststeuerung, Parkplatzmanagement sowie die Verwaltung von Wohnmobilstellplätzen im Fokus. Sie ermöglichen konkrete „Quick Wins“, die helfen sollen, diesen Wahrnehmungskonflikt zu überwinden, indem sie den Nutzen datenbasierter Lösungen sichtbar machen und dadurch die Akzeptanz sowie die Bereitschaft zur Mitwirkung der kommunalen Mitarbeiter:innen bei der Datenpflege fördern.

Make or Buy Entscheidung

Im Umgang mit bestehenden Lösungen stellt sich zunehmend die Frage nach einer Make-or-Buy-Entscheidung. Für viele der identifizierten Quick Wins existieren bereits marktfähige Angebote, gleichzeitig besteht in der Community ein wachsendes Interesse an eigenen Entwicklungen.

Dabei gibt es grundsätzlich zwei Wege: die Fortführung paralleler Systeme mit entsprechendem Konfigurationsaufwand oder die Migration in eine einheitliche Infrastruktur mit dem damit verbundenen Entwicklungsaufwand. In der Praxis beobachten wir aktuell beides – je nach Ausgangslage, Ressourcen und Zielen der jeweiligen Kommune. Ob ein Zukauf oder eine Eigenentwicklung sinnvoller ist, muss daher stets im konkreten Anwendungsfall entschieden werden.

Aufruf an die Community: Jetzt vernetzen!

Wer sollte Sie kontaktieren? Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich mit OWL-IT zu vernetzen. Kontakt unter: info@owl-it.de

- Ralf Bilger: Unternehmensentwicklung, Ostwestfalen-Lippe-IT und Leiter der FAG Datenökonomie, Künstliche Intelligenz und Smart City bei VITAKO, der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

- Dirk Küppers: Team Leiter GIS, Ostwestfalen-Lippe-IT

- Dennis Stenzel: IT-Manager GIS, Ostwestfalen-Lippe-IT