Dr.-Ing. Stefan Trometer ist Geschäftsführer für Business Development bei der Virtual City Systems GmbH, einem der führenden Anbieter im Bereich Urbaner Digitaler Zwillinge. Nach dem Studium des Bauingenieurwesens und der Promotion an der Technischen Universität München war er maßgeblich am Aufbau des Geschäftsbereichs „Digital City“ bei der CADFEM GmbH beteiligt, wo er sich mit Urbanen Simulationen beschäftigte. Seit 2018 gestaltet er bei Virtual City Systems die strategische Weiterentwicklung von Lösungen rund um 3D-Stadtmodelle, Urbane Simulation und datengetriebene Stadtentwicklung.

Sein Fokus liegt darauf, Städte und Kommunen bei der praxisnahen Nutzung digitaler Stadtmodelle zu unterstützen – als Werkzeuge für eine nachhaltige Stadtplanung, effiziente Prozesse und bessere Entscheidungsgrundlagen. Dabei bringt er nicht nur technologische Expertise ein, sondern auch ein tiefes Verständnis für die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen in der kommunalen Anwendung.

Im Interview spricht er über seine Sicht auf Urbane Digitale Zwillinge im kommunalen Kontext, über die Rolle semantischer 3D-Modelle für digitale Zwillinge und darüber, wie Urbane Simulationen zur Schlüsselfunktion moderner Stadtentwicklung werden können.

1. Forschung und Praxis verbinden

Was hat die größte zivile Sprengkampagne seit dem Zweiten Weltkrieg mit Ihrer Arbeit zu tun?

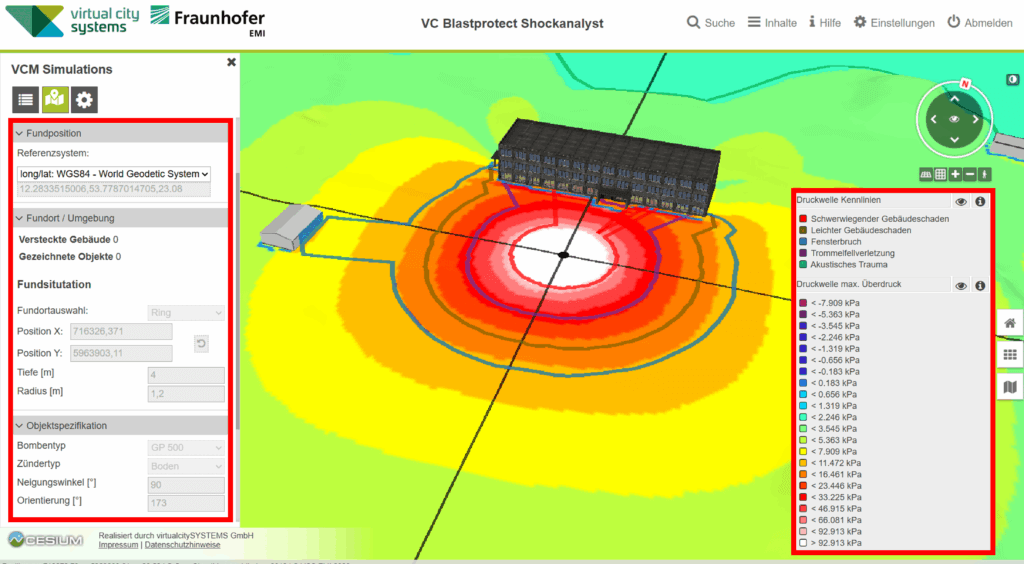

Vom 12. bis 16. Mai 2025 fand auf einem ehemaligen Munitionsdepot bei Güstrow die größte zivile Sprengkampagne seit dem Zweiten Weltkrieg statt. Wir haben dort gemeinsam mit dem Fraunhofer Ernst-Mach-Institut (EMI) und dem Kampfmittelräumdienst NRW sechs entschärfte 500-Pfund-Bomben unter realitätsnahen Bedingungen zur Detonation gebracht. Ziel war es, die Weiterentwicklung unserer Simulationslösung VC Blastprotect voranzutreiben.

Das bisherige Modell konzentriert sich auf die Druckwelle und den Splitterflug. Doch was unter der Erde passiert – Auswirkungen auf Leitungen, Keller, Tunnel, Fundamente – ist bislang kaum erforscht. Dabei liegen in Deutschland auch 80 Jahre nach dem Krieg noch tausende Blindgänger, oft mitten in Städten. Eine pauschale Evakuierung ganzer Straßenzüge ist häufig die Folge – auch dann, wenn sie eigentlich gar nicht nötig wäre.

In Güstrow haben wir die Wirkung der Detonationen unter verschiedenen Dämpfungsmaßnahmen untersucht: Sand, Wasser, Grubenverbau. Gleichzeitig wurden mit hochauflösender Messtechnik Druck-, Splitter- und vor allem Bodenschockwellen erfasst. Diese Daten nutzen wir nun, um unser Simulationsmodell zu validieren und zu erweitern – damit künftig auch unterirdische Auswirkungen realistisch berechnet werden können.

VC Blastprotect wird bereits in der Praxis eingesetzt. Unsere Nutzer – vor allem Kampfmittelräumdienste und Sicherheitsbehörden – können damit Gefährdungsbereiche realistisch bestimmen, Evakuierungen gezielter planen und Schutzmaßnahmen vor Ort simulieren. Damit lassen sich unnötige Sperrungen vermeiden und kritische Infrastrukturen besser schützen. Der Versuch in Güstrow hat gezeigt: Unsere bisherigen Modellannahmen sind physikalisch tragfähig und das bestätigt die Praxistauglichkeit.

Für mich ist das mehr als ein Forschungserfolg. Es zeigt, wie aus Fördermittelprojekten Schritt für Schritt echte Lösungen entwickelt werden können. Denn ein Projekt wie dieses endet nicht mit dem Förderzeitraum. Im Gegenteil: Der eigentliche Transfer beginnt oft erst danach.

Das Projekt in Güstrow zeigt sehr deutlich, welchen Stellenwert Forschungsprojekte für uns haben. Sie geben uns die Möglichkeit, neue Ideen in einem geschützten Rahmen und bis zur Praxistauglichkeit zu entwickeln. Unser Anspruch ist es dabei immer, echte Innovationen zu schaffen – Lösungen, die Kunden nutzen können, bestehende Produkte verbessern und zugleich einen klaren Mehrwert für die Gesellschaft bringen, etwa durch mehr Sicherheit, besseren Schutz von Menschen und Infrastruktur oder effizientere Planungen.

Die größte Herausforderung liegt dabei im Schritt vom Prototyp zu einem marktreifen Produkt mit Service- und Wartungsversprechen. Dieser Unterschied wird von außen oft gar nicht erkannt, ist aber entscheidend für nachhaltigen Erfolg und Wirkung.

In der ARD-Dokumentation „Explosives Erbe – Lena Ganschow und die Weltkriegsbomben“ (ab 7:46 min) vom 5. August 2025, wurde der Sprengversuch in Güstrow vorgestellt, bei dem die Lösung VC Blastprotect zum Einsatz kam.

2. Definition Urbaner Digitaler Zwilling

Was macht für Sie einen echten Urbanen Digitalen Zwilling aus und was nicht?

Der Begriff „Urbaner Digitaler Zwilling“ wird oft unscharf verwendet – für mich beginnt er dort, wo Daten, Prozesse, Fachbereiche und Nutzer sinnvoll über eine digitale Lösung verknüpft sind. Bei urbanen Themen gehört der Raumbezug meist dazu, weil viele Entscheidungen nur im räumlichen Kontext sinnvoll getroffen werden können.

Ein digitaler Zwilling kombiniert ein präzises Stadtmodell mit aktuellen Daten, Simulationsfunktionen, offenen Schnittstellen und einer nutzerfreundlichen Oberfläche. Er ist dynamisch, modular und interoperabel, bildet Veränderungen ab und erleichtert Analysen, Planungen und Beteiligung von Bürger:innen, Fachplanern und Politik. 3D ist kein Muss, unterstützt aber bei urbanen Themen das Verständnis und die Kommunikation zwischen Stakeholdern.

Wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass technische Lösungen allein nicht reichen. Neue digitale Prozesse erfordern immer auch organisatorische Anpassungen – Strukturen, Abläufe und Kompetenzen müssen sich mitentwickeln. Erst das Zusammenspiel von Technologie und Change Management ermöglicht schnellere Entscheidungen, bessere Zusammenarbeit und echten Mehrwert für Stadt, Verwaltung und Gesellschaft.

3. Lösungsportfolio und Fallstudien

Welche Lösungen bietet Virtual City Systems an und wie sieht das konkret in Städten wie Wiesbaden oder Düsseldorf aus?

Unsere zentrale Produktlinie ist die VC Suite, ein modulares Softwarepaket, das die technologische Grundlage zur Aufbereitung, Verwaltung und Planung von Urbanen Digitalen Zwillingen bildet. Sie umfasst den VC Publisher zur Aufbereitung und Verwaltung großer Geodatensätze, den VC Planner zur Szenarienplanung in der Kartenansicht, das VC Warehouse für flexible Datenexports sowie spezialisierte Module wie VC Blastprotect, VC Solar oder VC Infra. Alles basiert auf offenen Standards wie CityGML und GeoJSON, was die Integration unterschiedlichster Datenquellen und den Austausch zwischen Fachsystemen erheblich erleichtert.

- In Wiesbaden steht Transparenz im Mittelpunkt. Der Digitale Zwilling ist schon in der Beta-Phase öffentlich zugänglich und integriert 2D- und 3D-Daten, Schrägluftbilder, 360°-Analysen sowie Simulationen zu Schattenwurf und Hochwasser. Bürger:innen, Wissenschaft und Wirtschaft können Feedback geben, eigene Ideen einbringen oder sogar mit eigenen Daten zur Weiterentwicklung beitragen. Dynamische Daten wie Verkehrsauslastung von Parkhäusern, Carsharing-Stationen oder E-Ladesäulen helfen, Engpässe früh zu erkennen und alternative Planungen zu entwickeln. Intern dient der Zwilling als Planungs- und Simulationstool – etwa zur Abschätzung klimatischer und verkehrlicher Effekte neuer Bauvorhaben.

- In Düsseldorf liegt der Schwerpunkt auf hochwertiger Visualisierung für Stadtbildpflege, Klimaschutz und Baukultur. Hier können z. B. Luftströmungen und Verschattungen durch Neubauten simuliert oder historische Sichtachsen analysiert werden, was die Arbeit im Denkmalschutz erleichtert. Fotorealistische Texturen und detaillierte Oberflächenmodelle machen den Zwilling zu einem präzisen, realitätsnahen Planungsinstrument.

Beide Städte zeigen, wie ein Urbaner Digitaler Zwilling Daten aus Verkehr, Umwelt, Energie, Bauleitplanung und weiteren Fachbereichen in einer zentralen Plattform zusammenführt. So entsteht nicht nur ein Werkzeug für Fachämter, sondern auch eine Kommunikations- und Beteiligungsplattform für Bürger:innen – und ein Weg, wie Stadtentwicklung transparenter, vernetzter und nachhaltiger gestaltet werden kann.

4. Rückblick auf 20 Jahre

Virtual City Systems wird 20 Jahre alt. Wie hat sich das Unternehmen sowie die Branche, in dieser Zeit verändert?

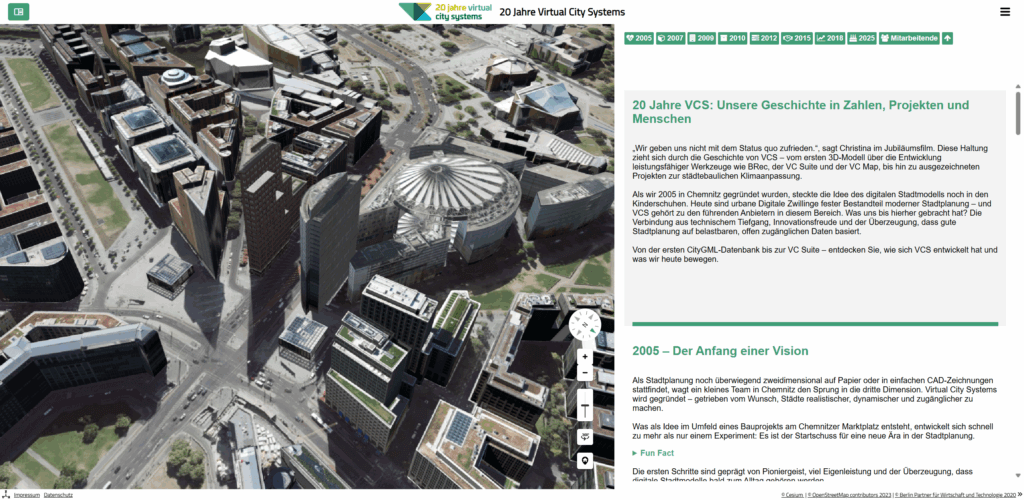

Als VCS vor rund 20 Jahren gegründet wurde, stand eine damals visionäre Idee im Mittelpunkt: Konzepte aus dem industriellen Product Lifecycle Management – also der ganzheitlichen Verwaltung komplexer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus – auf den urbanen Raum zu übertragen.

Daraus entstanden semantische, objektorientierte 3D-Stadtmodelle, die nicht nur Gebäudegeometrien, sondern auch deren Eigenschaften und Beziehungen abbilden. Mit dem CityGML-Standard waren wir an der Schaffung von Grundlagen beteiligt, um diese Modelle langfristig pflegen, erweitern und in verschiedenste Anwendungen einbinden zu können. Aus dieser Nische heraus hat sich ein stetig wachsender Markt entwickelt, den wir von Beginn an aktiv mitgestaltet und technologisch geprägt haben.

Unsere Hauptkunden sind Vermessungsverwaltungen auf Landes- und Stadtebene. Von dort entwickeln sich häufig Verbindungen zu Stadtplanung, Umweltämtern oder Sicherheitsbehörden. Die Erfahrung aus vielen Jahren zeigt: Technik allein genügt nicht. Erfolgreiche Projekte brauchen klare Strukturen, zentrale Geodatenabteilungen oder Stabstellen und engagierte Akteure in der Verwaltung, die von Entscheider:innen unterstützt werden, die Budgets sichern und die Verstetigung ermöglichen.

Förderprogramme wie die Modellprojekte Smart Cities (MPSC) spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie schaffen geschützte Räume, in denen neue technische und organisatorische Ansätze erprobt werden können. Nach Projektende müssen sich diese Lösungen jedoch im Verwaltungsalltag beweisen und einen klaren Mehrwert liefern. Der Wettbewerb um die besten Ideen sorgt dabei dafür, dass Produkte und Prozesse kontinuierlich besser werden und macht solche Programme aus meiner Sicht zu einem wichtigen Innovationsmotor für die kommunale Digitalisierung.

Der Blick zurück zeigt, wie stark wir als Team gewachsen sind – und wie eng unsere Geschichte mit der Digitalisierung der Städte verknüpft ist.

Unsere Reise durch 20 Jahre Innovation können Sie in unserer VC Storymap→ entdecken.

5. Dozententätigkeit

Sie engagieren sich auch als Dozent. Welche Schwerpunkte setzen Sie dabei – auch im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Branche und die Qualifizierung von Fachkräften?

Wann immer es meine Zeit erlaubt, versuche ich in der Fachöffentlichkeit nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Orientierung, d.h. ein Verständnis dafür, wie die technischen Aspekte digitaler Zwillinge mit den realen Strukturen, Akteure:innen und Abläufen zusammenspielen. Wer einen digitalen Zwilling aufbauen will, braucht Know-how in Stadtmodellierung, Gebäudemodellierung (BIM) und Anwendung. Aber ebenso wichtig ist es zu wissen, welche Netzwerke es gibt, wer welche Rolle spielt und wie Prozesse in der Praxis wirklich laufen.

Kürzlich konnte ich das bspw. bei der Summer School der HFT Stuttgart einbringen. Dort habe ich nicht nur Fachinhalte vermittelt, sondern auch betont, wie wichtig es ist, Technik und kommunale Realität zusammenzudenken.

Genau aus dieser Überzeugung heraus bieten wir seit einigen Jahren gemeinsam mit der TU München den Zertifikatskurs für Urbane Digitale Zwillinge an. Die Idee entstand aus der Beobachtung, dass sich das Feld rasant weiterentwickelt, während viele Fachkräfte noch mit ganz anderen Technologien ausgebildet wurden. In unserem Kurs vermitteln wir daher nicht nur Grundlagen, sondern vor allem die entscheidenden Schnittstellen zwischen den Disziplinen.

Weitere Informationen finden Sie hier: Digital Twins für Städte – TUM Executive & Professional Education→

Besonders wertvoll ist dabei auch der Austausch unter den Teilnehmenden aus Verwaltung, Wirtschaft und Planung. Diese unterschiedlichen Perspektiven führen oft zu neuen Ansätzen und genau dort können wir Orientierung geben. Ich lade daher alle Interessierten zu der Teilnahme dieses Kurses ein, der das nächste Mal ab dem 26. Februar 2026 stattfinden wird.

Wir danken Ihnen für das inspirierende Interview und sind gespannt auf die weitere Entwicklung von Virtual City Systems!